商学部NEWS

第3回 「商学部異文化理解ゼミ合同発表会」を開催しました

2023.03.01(水)

ゼミNEWS

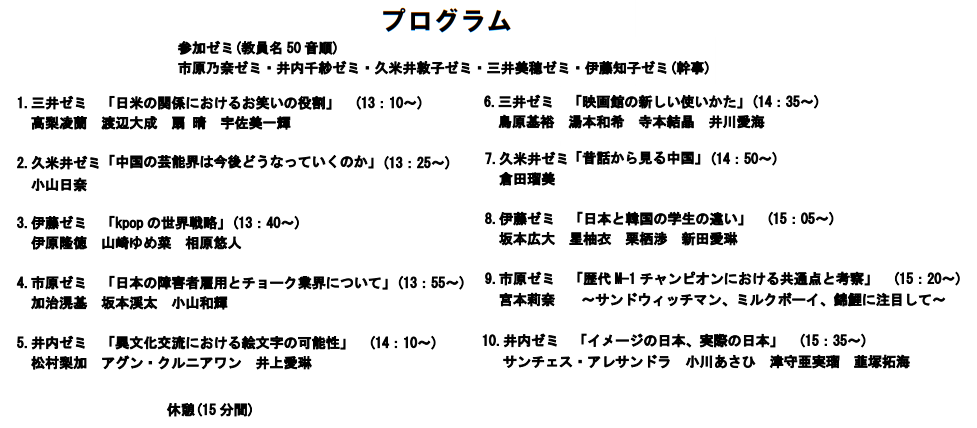

2023年1月30日、Zoomにて第3回「 商学部異文化理解ゼミ合同発表会」を開催しました。多くの方にご参加いただき、大変充実した発表会となりました。

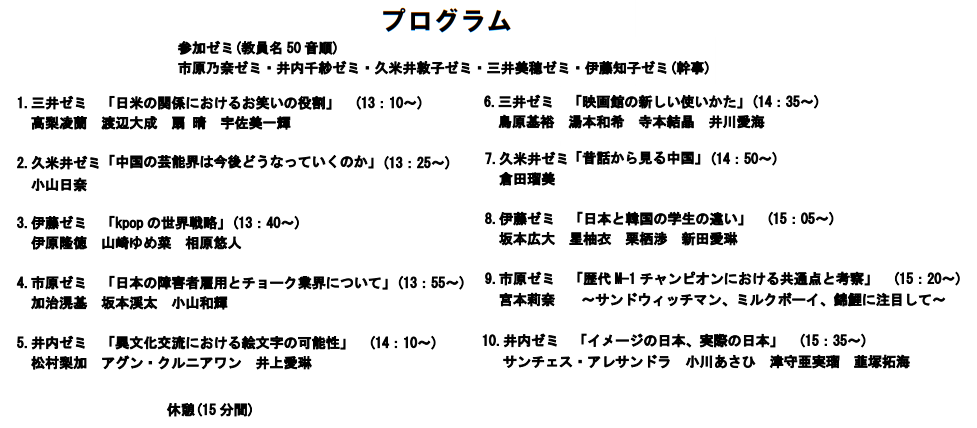

発表は以下のプログラムに沿って行われ、参加者で優秀者を選出し共に学びを共有しました。

これらの発表を通して、異文化理解から多文化共生へ繋がる社会を作るためには、人々が互いに文化の違い

を理解し、「違う」ということを受け入れ、生活のさまざまな場面で臨機応変に対応していく必要があることを学びました。

交流の場、それが必要となるのは文化が異なるがゆえであり、「違う」を理解するための一種の学びの発生でもあります。文化理解の場を設けることは、文化を相手に知ってもらうだけでなく、自らも相手の文化を知るきっかけにもなり、互いの違いを受け入れられる体制をそこから作ることも可能となるのではないかと思います。

これらだけではなく、物語に描かれる時代や国の思考などを読み解くことができれば、国民の性質を知る事もできます。現在の若者が関係している国の体勢や思考を見ることができれば、国の方針、思考の違いを知ることもできます。また、日本国内の東西のお笑いの違い、言語の違いなど異文化を知る際には文化の「違い」を知ることになります。そういった「違い」があるからこそ、「文化」という言葉が存在します。

違いを互いに受け入れ共生しようとしていく意識さえあれば、「学び」を通して、多文化共生につながる社会を作ることが可能になるはずです。

異文化理解の意味は、文字通り、自分と異なる文化を理解することです。その上で、多文化共生ということを考えると、自分と異なる文化を理解するだけでなく、互いを認め合い、尊重し合い、共に協力し合って生きていくことだと思います。

発表は以下のプログラムに沿って行われ、参加者で優秀者を選出し共に学びを共有しました。

これらの発表を通して、異文化理解から多文化共生へ繋がる社会を作るためには、人々が互いに文化の違い

を理解し、「違う」ということを受け入れ、生活のさまざまな場面で臨機応変に対応していく必要があることを学びました。

交流の場、それが必要となるのは文化が異なるがゆえであり、「違う」を理解するための一種の学びの発生でもあります。文化理解の場を設けることは、文化を相手に知ってもらうだけでなく、自らも相手の文化を知るきっかけにもなり、互いの違いを受け入れられる体制をそこから作ることも可能となるのではないかと思います。

これらだけではなく、物語に描かれる時代や国の思考などを読み解くことができれば、国民の性質を知る事もできます。現在の若者が関係している国の体勢や思考を見ることができれば、国の方針、思考の違いを知ることもできます。また、日本国内の東西のお笑いの違い、言語の違いなど異文化を知る際には文化の「違い」を知ることになります。そういった「違い」があるからこそ、「文化」という言葉が存在します。

違いを互いに受け入れ共生しようとしていく意識さえあれば、「学び」を通して、多文化共生につながる社会を作ることが可能になるはずです。

異文化理解の意味は、文字通り、自分と異なる文化を理解することです。その上で、多文化共生ということを考えると、自分と異なる文化を理解するだけでなく、互いを認め合い、尊重し合い、共に協力し合って生きていくことだと思います。

文章作成:市原ゼミ4年 今井菜々子(新潟県立柏崎翔洋中等教育学校)

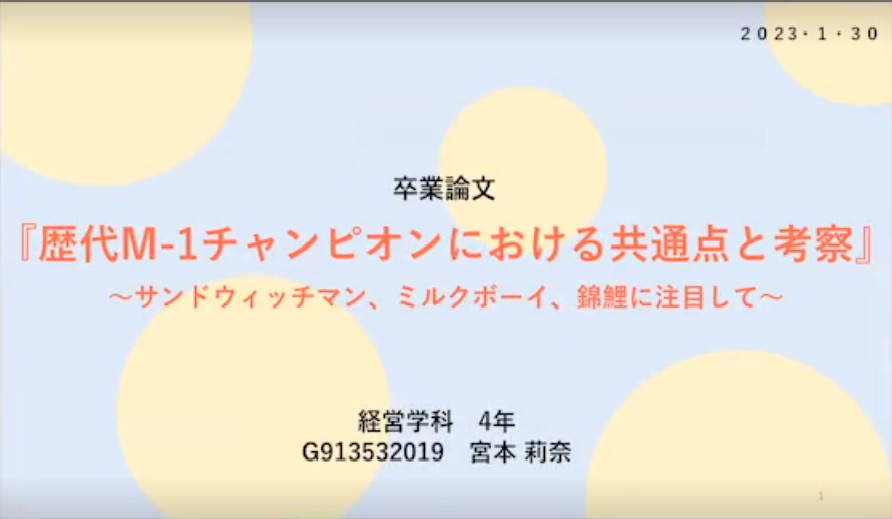

1位 市原ゼミ4年 宮本莉奈さん(東京都立葛飾総合高等学校)

『歴代M1チャンピオンにおける共通点と考察~サンドウィッチマン、ミルクボーイ、錦鯉に注目して~』

2位 井内ゼミ3年 松村梨加さん(埼玉県立坂戸高等学校)

アグン・クルニアワンさん(インドネシア)

井上愛琳さん(神奈川県立横浜清陵高等学校)

『異文化交流における絵文字の可能性』

3位 久米井ゼミ3年 倉田瑠美さん(群馬県立尾瀬高等学校)

『昔話から見る中国』